Aunque de un modo despiadado, en las Ardenas o Guadalcanal imperaban las normas de la guerra. El Estado Mayor sabía a lo que atenerse y podía trazar estrategias a largo plazo. Vietnam era otra cosa. Los hombres que Washington había enviado hasta allí, equipados con armas muy sofisticadas, peleaban contra un fantasma. El Vietcong, es decir, las milicias populares teledirigidas por el Gobierno comunista de Vietnam del Norte, no solía presentar batalla a cara descubierta. Aprovechaba su conocimiento del terreno para infiltrarse en las zonas rurales, aprovisionarse –generalmente por la fuerza– y hostigar a las tropas americanas.

Era algo desquiciante para los americanos. La muerte acechaba por doquier. Los vietcongs, los llamados charlies, aparecían de improviso y arrasaban con todo. Cuando no eran ellos, era la selva la que se cobraba un alto tributo en vidas: los destacamentos americanos vivían obsesionados con las mordeduras de serpiente y las enfermedades tropicales.

En los diez años que duró la guerra, ninguno de los generales americanos consiguió articular una estrategia efectiva. El desánimo cundía. Todo lo que podían hacer era, utilizando la avanzada tecnología de la que disponían, ir persiguiendo las bolsas de charlies que los servicios de información descubrían en pueblos perdidos de la jungla.

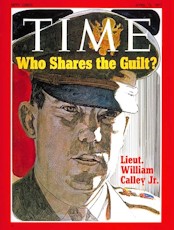

Una de esas operaciones de limpieza, la programada para el 16 de marzo de 1968 en el distrito de Son Tinh, fue encargada al teniente segundo William Calley, asignado al 20º Regimiento de Infantería. Tenía 24 años cuando le encargaron penetrar en la selva y destruir una brigada del Vietcong que merodeaba por las cercanías de la aldea de My Lai. Las órdenes eran buscar a los guerrilleros y aniquilarlos allí mismo. Si Calley lo conseguía, podría luego pedir una medalla de reconocimiento que su padre, veterano de la Armada, recibiría con alborozo. La hazaña contaría también para su ascenso a teniente, o quizá a capitán, pues eran muchas las bajas y había que cubrirlas con rapidez.

A bordo del helicóptero que les transportaba hasta My Lai, Calley se veía ya como el oficial revelación de la campaña. De recluta a capitán en menos de dos años. Antes de eso había vagabundeado por América buscando empleo. En el verano de 1966, el Ejército se había cruzado en su vida, después de haberse desempeñado como lavaplatos y como botones en su Florida natal. Era su oportunidad, y no pensaba dejarla escapar.

A bordo del helicóptero que les transportaba hasta My Lai, Calley se veía ya como el oficial revelación de la campaña. De recluta a capitán en menos de dos años. Antes de eso había vagabundeado por América buscando empleo. En el verano de 1966, el Ejército se había cruzado en su vida, después de haberse desempeñado como lavaplatos y como botones en su Florida natal. Era su oportunidad, y no pensaba dejarla escapar.

Nada más aterrizar, Calley se internó en la aldea encabezando el pelotón que le habían encomendado. Todo estaba en calma. Los lugareños seguían con sus faenas, sin que les importase demasiado la presencia de aquellos hombres blancos armados hasta los dientes. Registraron My Lai de arriba abajo, pero no encontraron ni rastro del Vietcong. Los charlies habían estado allí, probablemente avituallándose y reclutando por la fuerza a algunos jóvenes, pero ya se habían marchado. Así se lo hicieron saber los habitantes del poblado. La misión, como tantas otras veces, debía ser abortada por falta de contendiente. Entonces, algún resorte extraño saltó dentro del cerebro de Calley.

Contrariado ante la evidencia de que la carrera militar que se había construido mentalmente sobre aquel glorioso episodio de armas se venía abajo, ordenó disparar a los campesinos a quemarropa. Sus hombres obedecieron. Calley, entusiasmado, se apuntó al tiroteo. La furia homicida se recrudeció con las horas. Algunos soldados, contemplando la locura que se había apoderado de su teniente, se negaron a disparar. Calley les quitó el arma y siguió disparando.

Las madres se escondían en el interior de las chozas para proteger a sus bebés, pero no les servía de nada. La maldad de Calley no conocía límites. Ordenó lanzar granadas sobre los chamizos; luego entraban y remataban a los heridos a balazos. Dio barra libre a sus hombres para que hiciesen con los habitantes del poblado lo que les viniese en gana. Algunos se dieron a la caza de mujeres, y las violaban repetidamente; otros se entretenían practicando una modalidad siniestra de tiro al pichón. Los menos crueles se conformaron con matar al ganado para ganar tiempo y evitar que Calley les metiese un tiro por la espalda y luego los arrojase sobre una mina.

La pesadilla duró dos días. El brigada Hugh Thompson, piloto de un helicóptero que inspeccionaba la zona, supo de la matanza desde el aire. Decenas de cadáveres, muchos de ellos de niños de corta edad, llenaban los campos y caminos circundantes a My Lai. Aterrizó y pudo ver con sus propios ojos una de las ejecuciones, que el propio Calley estaba llevando a cabo en una acequia. Volvió espantado a la base y redactó un informe dirigido a su superior, el mayor Frederic Watke, en el que, con todo detalle, informaba sobre los "inútiles e innecesarios asesinatos" que el pelotón de Calley estaba perpetrando.

La pesadilla duró dos días. El brigada Hugh Thompson, piloto de un helicóptero que inspeccionaba la zona, supo de la matanza desde el aire. Decenas de cadáveres, muchos de ellos de niños de corta edad, llenaban los campos y caminos circundantes a My Lai. Aterrizó y pudo ver con sus propios ojos una de las ejecuciones, que el propio Calley estaba llevando a cabo en una acequia. Volvió espantado a la base y redactó un informe dirigido a su superior, el mayor Frederic Watke, en el que, con todo detalle, informaba sobre los "inútiles e innecesarios asesinatos" que el pelotón de Calley estaba perpetrando.

Calley no sabía que su peculiar gesta bélica estaba a punto de conocerse en Washington. Él tenía otros planes. Vendería a sus superiores que tuvo que luchar durante dos días con sus dos noches en medio de la jungla contra varias brigadas de charlies sedientos de sangre. Una batalla heroica de la que había salido victorioso y sin apenas bajas. Era imposible que por una machada semejante no le diesen la medalla y el ascenso. Calley se veía en la cresta de la ola, abriendo a dos columnas la portada del diario militar Stars and Stripes.

Vana ilusión. El Alto Mando ordenó su apartamiento del servicio y su arresto. El Ejército abrió una investigación. El primer recuento de víctimas arrojó la escalofriante cifra de 347 muertos; luego resultaron ser muchos más, cerca de 500, casi toda la aldea. Sus subordinados declararon contra él. Confesaron que habían planeado asesinarle y que era un incompetente integral, un oficial que apenas sabía leer un mapa u orientarse con la brújula, un insensato totalmente incapaz de comandar un pelotón.

El proceso legal se alargó durante tres años. Al final, el 31 de marzo de 1971, se dictó sentencia: cadena perpetua, que Calley habría de cumplir en un penal militar. Nixon, temeroso de que empezasen a saltar casos parecidos y presionado por la opinión pública, se echó para atrás y, un día después, conmutó la sentencia por la de arresto domiciliario indefinido en Fort Benning.

El apoyo a Calley se extendió por todo el país. Jimmy Carter, a la sazón gobernador de Georgia, instituyó el Día del Combatiente Americano, durante el cual todos los automóviles debían circular con las luces encendidas. El de Indiana fue más lejos: ordenó que todas las banderas del estado ondeasen a media asta en homenaje a Calley. Los parlamentos de Kansas, Arkansas, Texas, Nueva Jersey y Carolina del Sur aprobaron mociones en las que se pedía clemencia para el teniente.

En 1974 llegó el perdón presidencial. Desde entonces, el inepto teniente Calley, devenido carnicero en My Lai, es un hombre libre.

Pinche aquí para acceder a la web de FERNANDO DÍAZ VILLANUEVA.