Hasta ese momento la guerra andaba en empate, empantanada. Ninguno de los dos bandos se había hecho con la victoria, aunque los católicos, que tenían las armas españolas de su lado, a la larga llevaban las de ganar.

Con Francia moviendo sus fichas en el tablero, todo cambió. El país vecino había superado sus querellas religiosas internas –que se remontaban al siglo anterior– y, fresco como una lechuga, se disponía a adueñarse de Europa. Poseía los tres elementos primordiales para conseguirlo: población, recursos y situación geográfica. A mediados del siglo XVII Francia era el reino más poblado del continente y el más rico, y ocupaba el centro de Europa Occidental. Estaba llamada a dominarla.

Esas tres ventajas –y su inevitable corolario– las vio con claridad meridiana Armand-Jean du Plessis, cardenal-duque de Richelieu, par de Francia y primer consejero del reino. Entre él y su visión sólo se interponía la España de los Habsburgo, una monarquía en crisis, dueña de medio mundo pero desgastada después de más de un siglo de guerras.

Richelieu intuía que la omnipotente España era, en realidad, un tigre de papel. De los incontables reinos que su monarca exhibía en su escudo sólo uno sostenía todo el esfuerzo: el de Castilla, que ya no daba más de sí. El resto o eran rebeldes o vivían al margen de la aventura imperial de la dinastía reinante.

Los Habsburgo españoles tenían, además, otro problema mucho más acuciante: eran insolventes. Habían declarado la bancarrota varias veces y si seguían en la brecha se debía única y exclusivamente al inagotable tesoro americano, que les surtía de grandes cantidades de oro y plata con las que atender los cuantiosos gastos militares. La plata, que nacía en las Indias honrada, moría en los campos de batalla europeos para gloria de las armas españolas y, sobre todo, de la verdadera fe, la católica, título que con orgullo portaba el rey de España, lucernario de Trento, desde mucho antes de la Reforma luterana.

El objetivo de Richelieu era limpiar de españoles las fronteras de Francia. Tenía que sacarles de Borgoña, de Flandes, del interior de Alemania y, ya que estaba metido en harina, reajustar el linde pirenaico en el Rosellón. Entonces, como caída del cielo, se produjo una rebelión a gran escala en los reinos españoles del Habsburgo. De una tacada Portugal y Cataluña se alzaron contra el rey Felipe IV y su valido el Conde-Duque de Olivares. Luis XIII de Francia aprovechó la feliz coyuntura y apretó el dogal en los Pirineos y en el Franco Condado. Para aflojarlo sólo quedaba una opción que ya se había probado con éxito en el pasado: invadir Francia por el norte, desde Flandes.

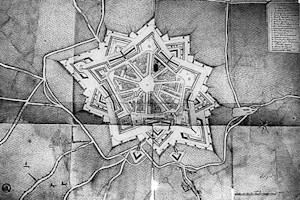

En Madrid, las escasas aguas del Manzanares bajaban turbias. El Conde-Duque había sido desterrado por su fracaso en Cataluña y Portugal, así que el rey en persona ordenó al capitán general de los Tercios de Flandes, el portugués Francisco de Melo, que se internase en Francia y pusiese sitio a la plaza de Rocroi. La operación distraería tropas de otros frentes y pondría a Luis XIII muy cerca del jaque mate. Si Melo se apoderaba de Rocroi, los españoles se situarían a un paso de Reims y a pocas jornadas de París, lo que pondría fin a la guerra.

Melo reunió 25.000 hombres de cuatro nacionalidades –españoles, valones, alemanes e italianos–, organizados en tres cuerpos. El núcleo de su ejército eran las unidades de infantería españolas, muy curtidas y tremendamente correosas. La idea de Melo era asediar Rocroi hasta que se rindiese por hambre. La fecha escogida para la operación era inmejorable. El cardenal Richelieu había muerto meses antes. Antes de entregar su alma al Altísimo nombró a un desconocido e impopular cardenal italiano, Giulio Mazarino, su sucesor en la privanza. Como las desgracias nunca vienen solas, al tiempo que Melo irrumpía en territorio francés, el rey Luis XIII moría de tuberculosis en su palacio parisino, dejando viuda de sangre española –Ana de Austria, hermana de Felipe IV– y, como heredero, a un desvalido niño de cinco años.

Todo invitaba a pensar que aquella de Rocroi iba a ser la reedición de la batalla de San Quintín, librada cien años antes. Mazarino, conociendo la verdadera dimensión del brete, envió con urgencia a socorrer la plaza al ejército de Picardía, comandado por Luis de Borbón-Condé, duque de Enghien, un jovencísimo general de sólo 21 años. El Borbón tenía 3.000 hombres más que Melo, ventaja que podía quedarse en nada si los españoles recibían refuerzos de la cercana Flandes, algo que daba por seguro. Esa convicción le llevó a dejarse de preludios y presentar batalla inmediatamente.

Melo había supuesto exactamente lo contrario y se encontró en inferioridad numérica en un campo de batalla muy poco favorable para el tipo de ejército que capitaneaba. Luis de Borbón buscó el combate en un llano sabiendo que su fuerte, la caballería, lo tendría mucho más fácil para arrasar a los infantes españoles. El ataque lo emprendieron los franceses, de madrugada, mediante dos cargas de caballería que fueron rechazadas. Aquel fue el momento que Melo debió aprovechar para sacar sus tercios y hacerlos cargar contra el desprotegido centro francés, pero prefirió quedarse quieto, confiando en resistir lo que le viniese encima, una técnica que con los ejércitos formados por españoles de cuna solía funcionar.

Enghien, joven pero extremadamente astuto, volvió a verle las cartas a su oponente. Mediante cargas sucesivas, fue conociendo del orden de batalla español y la colocación de sus unidades. La clave era conseguir aislarlas y acorralar a los tercios españoles. Melo, mucho más torpe, fue incapaz de poner el corazón de su ejército en funcionamiento y se limitó a defenderse de las cargas. Enghien castigó sin descanso los flancos españoles, ocupados por jinetes flamencos y alemanes, hasta que uno de ellos, el izquierdo, cedió finalmente.

Después de varias horas e incontables bajas, los franceses estaban donde querían. Roto el flanco y con parte de la caballería de Melo en desbandada, el Borbón se concentró en separar el grano de la paja, es decir, a los soldados españoles de sus aliados valones, italianos y alemanes. Los segundos, viéndose copados por el enemigo, se dispersaron por los bosques cercanos. Los primeros, los tercios de Villalba, Castellví y Garcíez, se plantaron, formaron un cuadrado y se dispusieron a resistir hasta el último hombre, como en Numancia. Ya se sabe, de casta le viene al galgo.

Luis de Borbón supuso que aquella terquedad era una bravuconada típicamente española. Tan pronto como sus jinetes cabalgasen hacia ellos, saldrían corriendo en todas las direcciones. Pero no: tras la sexta carga, el francés empezó a desesperarse. Su férreo orden de defensa convertía el tercio en una fortaleza inexpugnable, al menos con las armas que Enghien tenía desplegadas en Rocroi. Según se acercaban los jinetes, los artilleros empuñaban sus mosquetes y barrían el frente de cabalgada. Luego, cuando los caballos se aproximaban, la formación se cerraba y se valía de las picas para repeler el ataque. Y de rendirse, por descontado, ni hablar.

El tiempo corría en contra de los franceses, que temían que Melo, que había huido junto a los soldados italianos, se reagrupase y emprendiese un contraataque. Cabía también el riesgo de que, dada la cercanía de la frontera flamenca, el tercio que la custodiaba se dirigiese en auxilio de sus compatriotas. Había que buscar la rendición, aunque ésta se produjese en términos extraordinariamente ventajosos para los vencidos.

Así, al caer la tarde del 19 de mayo de 1643 los legendarios tercios rindieron por primera vez sus armas. Lo hicieron después de que el general francés garantizase a los supervivientes paso franco hasta Fuenterrabía. Los soldados pudieron conservar sus armas y salieron del campo de batalla con las banderas en alto. Cuando, días después, la noticia llegó a París, Mazarino supo aprovecharla. Él había sido el primero en derrotar a los invencibles Tercios del rey de España, y eso lo tenía que saber el mundo entero. Después de siglo y medio rumiando derrotas, Francia se había tomado cumplida venganza. Rocroi, una batalla que se ganó de mala manera y por los pelos, se convirtió de este modo en una gran gesta patriótica.

Tal vez Mazarino exageró la victoria francesa, e hizo bien, porque tan importante es ganar como ocuparse de que todo el mundo sepa que has ganado. En lo que acertó fue en diagnosticar el lamentable estado de la crepuscular España imperial, archienemiga de Francia. La guerra entre ambos duró casi veinte años más, al término de los cuales el rey de España entregó cabizbajo el cetro de amo del mundo a ese niño huérfano de cinco años y madre española (vallisoletana, para más señas) que difícilmente se había enterado en su momento de la batalla de Rocroi. El niño se llamaba Luis XIV y daría mucha, pero que mucha guerra.